簿記の歴史

簿記の歴史

簿記3級無料講座~めんの解説~>簿記とは>簿記の歴史簿記の歴史について起源について触れながら紹介していきたいと思います。

スポンサードリンク

元々、複式簿記はイタリアの商人の秘伝の記帳方法であった。とされている。(正式な起源は不明)

1494年(大航海時代)イタリアのルカ・パチオリが貸借対照表を使用したと言われている。

大航海時代とは、15世紀中ごろから17世紀中ごろまで続いたヨーロッパ人によるインド・アジア大陸・アメリカ大陸などへの植民地主義的な海外進出をいう。

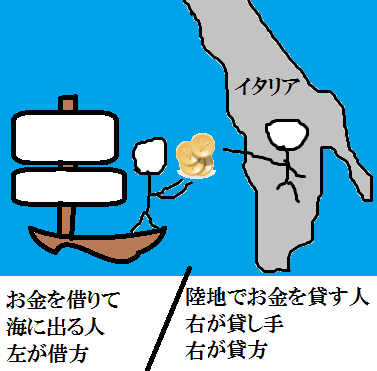

彼がいたのはイタリア半島の東海岸で、船の出ていく側が左で、右が陸地になる。

陸地(右側)にいる貸方から資金を借りて、左側から船に積んで出て行く。

従って、「左側に商品勘定等の資産、右側に負債・資本勘定となる」といった説明もなされる。

ちょっとわけのわからないこと言いましたが、

簿記の基本的なルールの大項目を勉強したあとなら、意味が分かるようになります。

18世紀ドイツの世界的詩人ゲーテは詩よりも複式簿記を勉強していた。以下ゲーテ「ヴィルヘルム・マイストルの徒弟時代」という本より。

『商売というものがあの時分の君には一つも分かっていなかったんだ。ほんとの商人の精神ほど眼界の広い、また広くなければならない精神が、

外にどこにあると思う。僕等が僕等の仕事を統制していく秩序が、どんな見返しを我々に与えてくれるだろう!

これがいつでも我々に全体を見通させてくれるんだ、我々は個々のものから煩される必要がない。

複式簿記というものがどんなに商人に利益を与えるかしっているかい!これこそ人間精神のもっとも立派な発明の一つだ、

これはあらゆる優良な主人が自分の家政に持ち込むべきものだ』

日本で最も早く複式簿記を紹介したのは、イギリスの銀行家アラン・シャンド 「銀行簿記精説」

お金の神様 福沢諭吉は「帳合之法」という本で複式簿記を紹介している。帳合は複式簿記のこと。

日本で複式簿記が使われ始めたのが1873年(明治7年)らしいです。

スポンサードリンク

その他、勉強する前に知っておきたい基本的なことは

「簿記とは」の

ページに戻って確認してみてください。